上星期,周杰倫新歌《最偉大的作品》上線。

歌怎麼樣,粉絲自有判斷。

不過有趣的是大家都逮著MV開啟了解謎模式——

達利、雷內、莫奈、常玉、梵高、蒙克、馬蒂斯、徐志摩……和不同時期的大師相遇。

當然還有現代的兩位音樂奇才,郎朗,和哥自己。

短短5分6秒,由來自三家頂級特效制作公司的18位特效師,耗時一個多月完成。

其中最著名的數字王國,榮獲過11座奧斯卡獎杯,戰績包括《鐵達尼號》《后天》《本杰明·巴頓奇事》《加勒比海盜3》……

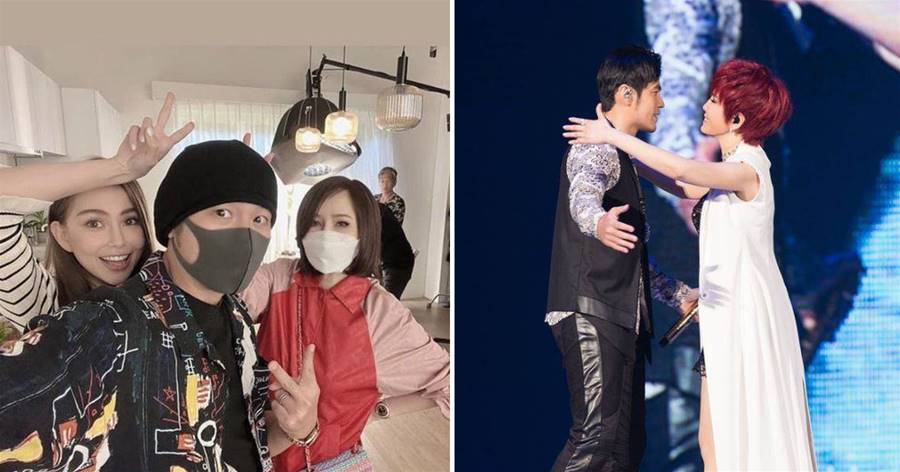

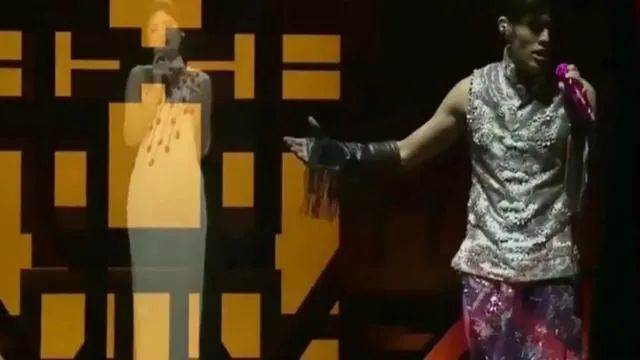

2013年,《摩天倫》巡回演唱會上,周杰倫和鄧麗君的歌空對唱,也出自這家公司手筆。

今天小編不聊音樂。

來聊聊周董的MV。

台灣的藝術家們很早意識到了MV的潛力,1990年,第一屆金曲獎便已設置

「最佳單曲歌唱錄影帶影片獎」。

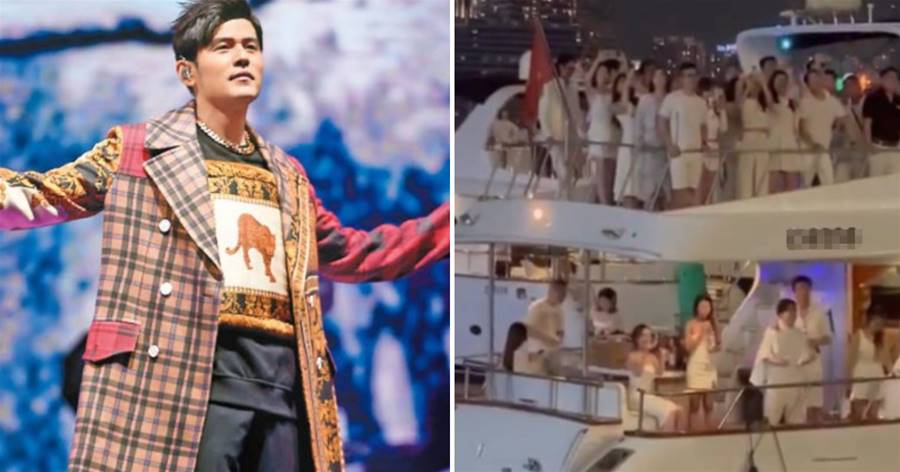

2006年,華語流行樂壇一哥的寶座已經被周杰倫占據。

他最經典的幾部MV,也多以出色的電影質感令人印象深刻。

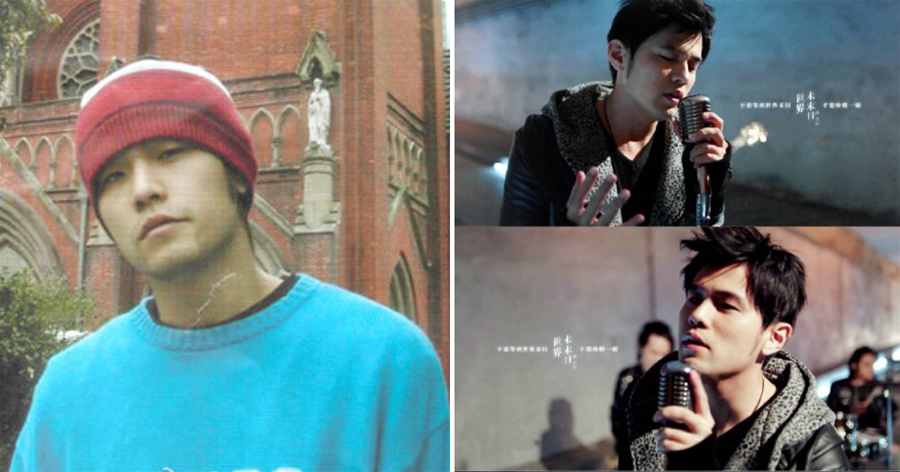

當年,他推出了后來在粉絲心中封神的《夜的第七章》MV。

歌曲只有3分45秒,但導演周杰倫把故事拓展成了9分鐘的短片。

MV一開始,便是拍年代故事的電影中常見的開頭。

紙張上依次顯出幾行字,說明背景,拋出懸念。

伴隨著憂傷的前奏響起,同時加入了打字機的敲擊聲。

一切都開始于一個寒冷冬天的夜晚

稀薄的空氣 和一朵藍玫瑰是唯一的線索

事實的真相將被揭發……

這是個致敬福爾摩斯的故事。

MV拍得很酷,把懸疑故事拍成MV的方式也很新潮。

周杰倫頭戴獵鹿帽、身著風衣、手拿石楠煙斗,狠狠過了一把大偵探的癮。

細節做得滿,比如杰倫在圖書館根據植物殘屑翻閱書頁的特寫。

致敬了福爾摩斯本人能由泥點等細節推理受害者經歷的演繹法理念。

紅色調的光影中,揭露出事實真相,原來,助手華生·宇豪才是真兇,那位偷窺小哥則是親眼目睹他殺人的冤大頭。

最后,大偵探福爾摩倫意識到兇手竟在身邊,但他并沒有揭發他,而是隱藏起了這個秘密。

居然還是一個壞人沒有被繩之以法的暗黑系結局。

MV在英國拍攝,周董豪擲400萬新台幣。

他租下了整個圖書館供拍片使用,租用跑車與英國警車,動用20多位英國臨時演員。

重要的是,整支MV沒有一個對口型拍攝鏡頭,歌曲徹底成為短片背景音樂。

片頭打出「導演/編劇周杰倫」,「剪接」,「后期制作」,甚至還有「制片」,儼然已是電影短片的規格了。

考慮到一年后他的《不能說的秘密》推出。

這支MV可以看成是他的短片習作了吧。

周杰倫不少MV都因炫酷令人印象深刻,這要感謝與他合作過數次的導演鄺盛。

鄺盛最富盛名的MV神作要數《以父之名》,原曲關于黑幫,曲調優美,編曲中混有意大利語獨白、女高音吟唱、說唱、木管和各種千奇百怪的音效,在周杰倫作品中出類拔萃。

鄺盛導演拍出了普通男孩如何成長為黑幫領袖的傳奇感。

數張黑白[偷.拍]照片的堆疊,簡單,迅捷,已有間諜片的味道。

同樣的方式,導演還應用在了后來的《四面楚歌》之中。

《以父之名》中的周杰倫殺人無數,卻會在事后去教堂祈禱,到死者的墓前悼念。

鄺盛善于利用沒有歌詞的間奏或聲效作文章。

間奏中高亢空靈的女高音響起,鏡頭給到雄偉的教堂內部,音樂與畫面融為一體。

槍聲音效則伴隨著兒童周杰倫親眼目睹「父親」被槍殺的場面。

與周格泰利用生活片段,勾勒出相對完整的劇情相比,鄺盛則更喜歡用更加碎片化,也更有象征意味的場景拼貼出時間。

于是《以父之名》中,我們得以通過幾段交叉著的只言片語,看到不同年紀的、完整的黑幫大佬周杰倫。

他的作品也不乏細節,比如意大利人的招牌手勢,就被狠狠拿捏了。

榮獲第十五屆金曲獎最佳音樂錄影帶導演獎的《三年二班》,也是鄺盛作品。

鏡頭對準被霸凌的眼鏡男孩,具有一定的現實意義。

他苦練乒乓球技能,成長為一代名將,最后在賽場上獨孤求敗,把決定勝負的一球讓給了對手,意外結局。

試圖通過「贏」來改變命運的自卑少年,這一刻終于放下了執念,告別過去,獲得了自由。

可以說,鄺盛這個大膽又有遺憾意味的結局升華了歌曲的意境。

后周杰倫時代,台灣樂壇雖也涌現出蕭敬騰、林宥嘉、李榮浩等不錯的歌手,但承包下大半個華語樂壇的架勢,已經難以在他們身上再現了。

經歷過 MV輝煌時代的觀眾長大了,他們不再迫切需要從那幾分鐘音樂錄像里尋找心靈慰藉。

更年輕的觀眾伴隨著更顛覆性的傳媒手段短視訊,和更單一的娛樂明星構成長大起來。

聽音樂的來源不再是廣播、電視,而是Tik Tok神曲。

到頭來,發張單曲或專輯,真正能引起大眾注意的,還是那些已經老去的歌手。

親歷唱片業走向互聯網民主化的音樂企劃人詹華曾表示:

為什麼現在MV拍得越來越少?因為公司從預算從宣傳的角度并不鼓勵廠牌花錢拍MV,或者我們會考慮拍MV的錢能否找到更有效的傳播方式。

整個時代強迫大家換一種營銷模式,這很正常,但也很可惜。

因為MV其實也是一個藝術作品,在唱片工業化時期,是市場對MV的強需求的時代,MV可以培養出很多優秀導演,給導演練手機會。

但現在是UGC時代,大家隨便拿手機拍個影片傳到網上也可能成為爆款,而真正花心思拍的作品在現在的媒體傳播環境下略顯尷尬,當下的傳播生態對MV不夠友好。

此次,周杰倫發新歌,再次引發了關于華語樂壇后繼無人的討論。

當年他憑《葉惠美》拿下金曲獎「最佳專輯獎」,頒獎嘉賓,是兒時偶像羅大佑。

兩代人完成頂級榮譽的傳遞,背后是大眾審美的更迭。

重批判、重意蘊、唱情懷的文人式搖滾逐漸被更輕快、更酷、更注重小我的流行樂所取代。

82年那支羅大佑在舞台上彈琴歌唱的《鹿港小鎮》MV,看起來,顯然沒有周式故事精彩了。

MV能成為集體記憶,原來已經是上個時代的事情了。

再往后十年、二十年。

還會有今天的MV被人懷念和重溫嗎?

音樂還在發展,尤其是看看台灣金曲獎近年來的MV佳作,也會發現不錯的作品。

音樂也在變成新的形態,也許不再和MV綁定,而是附著在一條條影片里……

總有人在一直往前看,看得到更多可能性。

可終究,音樂變得陌生了,變遠了——

你在聽什麼,我不知道。

我在聽什麼,你也不知道。

同一首歌,同一個聲音,留在了過去。