沒想到,在暑假檔的大片鏖戰中,香港電影表現有些不盡如人意。

一部《神探大戰》,一部《明日戰記》,票房加起來還不到10億。

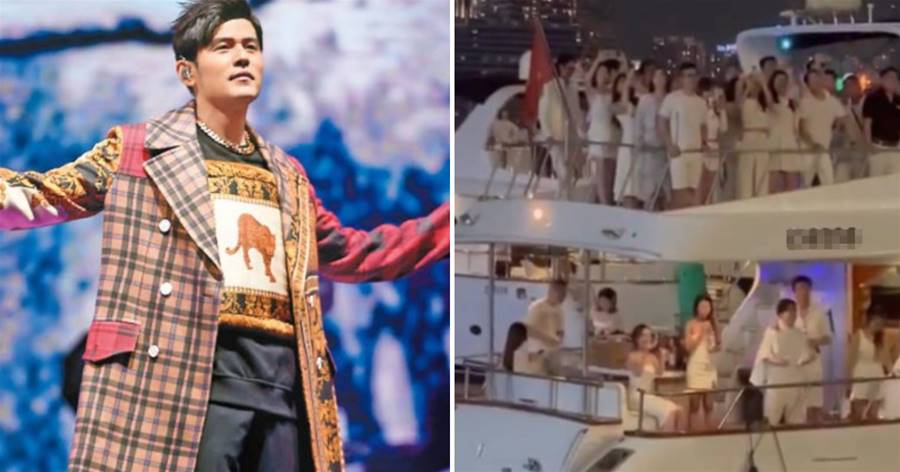

尤其是后者,作為古天樂耗時5年制作的科幻片,上映6天,票房僅有2.5億。

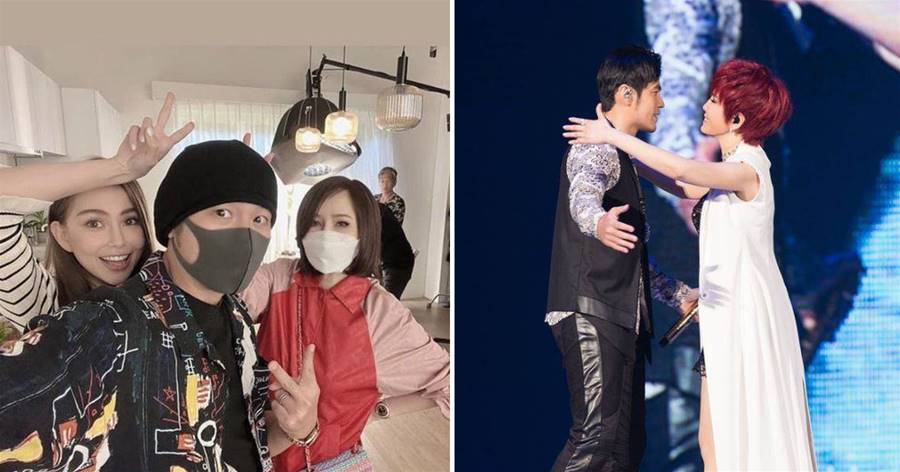

古天樂、劉青云,所代表的正是香港電影的「門面」。

曾被稱為「東方好萊塢」的香港,在電影上的創作力和影響力被世界矚目,在亞洲更是無人能敵。

以1958年邵氏公司的創立為標志,嘉禾、新藝城、永盛等電影公司紛紛崛起,香港電影進入一個前所未有的「黃金年代」。

不只是電影的繁榮,各大電影公司商業上的激烈競爭和強強對抗的幕后故事,也足以拍出一部充滿噱頭的「商戰」大片。

今天小編就借香港四大電影公司「興衰史」,聊聊香港電影浮沉50年的往事——

01、

邵氏電影

1909年,一部短片《偷燒鴨》,拉開了香港電影的大幕。

四年后,「華語紀錄片之父」黎民偉在香港創辦華美影片公司,但由于當時的中國電影人主要在上海拍電影,香港電影并沒有發展起來。

直到1949年,朱石麟、費穆、岳楓等內地電影人接連來到香港,華語電影也完成了由上海到香港的交接。

正是在這個時期,電影懋業公司和聯合電影有限公司(中聯)的崛起,拉開了「群雄爭霸」的序幕。

1958年邵氏電影公司成立,邵逸夫擔任總裁,3年后邵氏影城在九龍清水灣正式營業,邵氏的商業版圖也初露頭角。

一直到70年代上半葉,邵氏公司都穩坐香港電影絕對的頭把交椅,不僅坐擁李翰祥、胡金銓、楚原、張徹四大王牌導演,還有姜大衛、狄龍、王羽等一眾賣座明星。

正如邵氏公司的宣傳口號,「邵氏出品,必屬精品」,愛情片、槍戰片、歷史片等各種類型層出不窮,特別是武俠片和功夫片更是在歐美各國廣受歡迎。

但在電影飛速發展的背后,邵氏的管理和分配問題,卻為后來的墮落埋下了隱患。

比如像李翰祥這個級別的導演,也不得不遵守公司的員工合同制,拍著最賺錢的電影,每個月也只拿8000塊的固定薪水。

更讓公司的老員工寒心的是,邵氏一邊苛待他們,另一邊又花重金從別的公司招攬新人,對新人各種優待。

邵氏的「雙標」做法先是導致胡金銓和李翰祥兩大骨干離開,到后來,在邵氏待了13年的大功臣鄒文懷也因為邵逸夫的夫人方逸華入主管理,被迫辭職。

不過鄒文懷離開時,并不是孤身一人。

心有不甘的他從邵氏帶走何冠昌和梁風兩員大將,準備自己謀一番事業。

三人籌集了200萬港幣,買下國泰片場舊址加以改造,取名為嘉禾制片廠。

一家輝煌了30多年的公司就這樣誕生了,而鄒文懷與邵逸夫的恩怨亦由此開始。

02、

四大干將,助力嘉禾興盛

自立門戶的第一年,嘉禾的發展并不如意。

從《天龍八將》到《鬼怒川》,幾部影片都是反響平平,沒有顯示出什麼競爭力。

但就在1971年的下半年,從好萊塢歸來的李小龍讓鄒文懷看到了和邵氏抗衡的希望。

彼時的李小龍在美國已經待了十多年。

從名震當地的武館武師,到后來投身演藝圈,憑借《青蜂俠》中的表現在美國開始打響知名度。

但身為黃種人的李小龍因為美國的種族歧視遭到排擠,再加上香港電影蒸蒸日上,他選擇回香港發展。

因為邵氏公司的名氣,李小龍回到香港后最先找到邵逸夫,希望「強強聯合」。

李小龍快人快語,第一次見面,他就嚴肅地提出了三個條件。

一是擁有電影劇本的決定權;

二是拍攝周期必須控制在兩個月;

三是每部電影要1萬美元的片酬。

雖然在好萊塢混過,但在邵逸夫看來,這個資歷尚淺的年輕人遠沒有這個資格談條件,便把李小龍拒之門外。

商業成敗的嗅覺,往往就在一瞬之間。

鄒文懷得知李小龍的計劃后,立刻聯系了對方。

鄒文懷特意擺低了姿態,經過一番誠懇的商談,最終以1.5萬美元和李小龍簽下了兩部電影。

嘉禾吸引李小龍的,不僅僅是合作的誠意。

相比邵氏的合同制,嘉禾的獨立制片人制度更自由,不僅允許成立子公司,還可以參與票房分成。

兩部電影很快就拍好,一部是《唐山大兄》,另一部則是《精武門》。

電影一上映,香港影視圈才明白李小龍無敵的號召力。

1971年,《唐山大兄》創造了香港電影有史以來最高的票房記錄,第二年的《精武門》更是把李小龍的名聲傳到日韓和歐美。

兩部電影讓嘉禾賺得盆滿缽滿,鄒文懷也得以揚眉吐氣。

但商業上取得成功的同時,鄒文懷依然保持著清醒。

他看懂了李小龍的心思,果斷再添一把火,全力支持李小龍成立了協和電影公司,給他足夠的自主權。

之后李小龍自編自導自演了電影《猛龍過江》,還和好萊塢巨頭之一華納公司合作拍攝了《龍爭虎斗》,既實現了票房的飄紅,還讓嘉禾的招牌打入了國際市場。

一路高歌猛進。

但意外的發生,總是猝不及防。

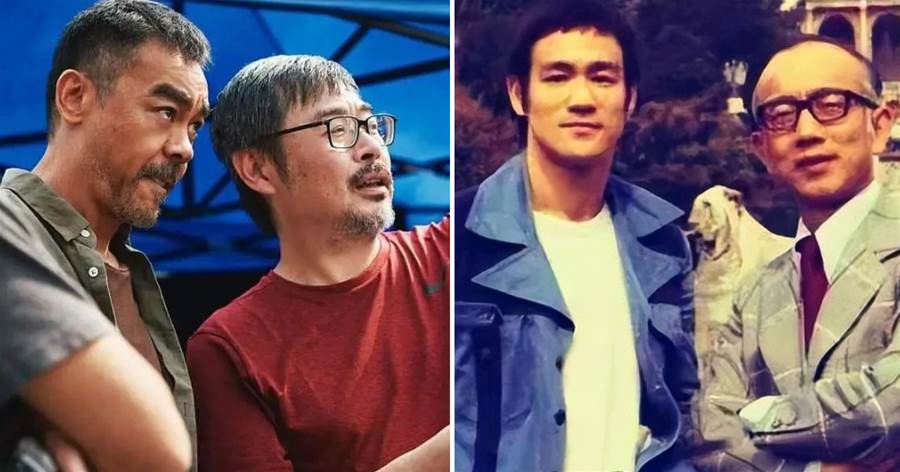

1973年,李小龍在籌拍《死亡游戲》期間,沒有任何征兆地死在了丁佩臥室。

很顯然,李小龍的離開給蒸蒸日上的嘉禾蒙上了一層陰影。

即使是老板鄒文懷,這時候也亂了陣腳。

但鄒文懷似乎總能被命運垂青,在這個關鍵時刻,又一位「貴人」不早不遲地來到了他的身邊。

這就是香港第一代喜劇之王許冠文。

不過鄒文懷能得到這樣一員猛將,還得感謝邵氏「送溫暖」。

作為李翰祥的徒弟,從主持人轉行演員的許冠文憑借喜劇片《大軍閥》在影視圈站穩了腳跟。

之后他和李翰祥接連合作了《聲色犬馬》《丑聞》等多部喜劇,自成一派的喜劇風格很受觀眾喜歡。

自以為有了些許底氣的許冠文,在1974年的某一天拿著電影《鬼馬雙星》的劇本找到邵逸夫,沒想到卻碰了一鼻子灰。

因為許冠文提出想和邵氏合資拍片,最后平分利潤,一向等級觀念分明的邵逸夫,只言片語把他打發走了。

許冠文這一走,就注定了不會再回頭。

而且他離開時,還帶走了許冠英和許冠杰兩兄弟,歷史的重演,讓鄒文懷喜笑顏開。

從邵氏公司進入嘉禾后,許冠文在鄒文懷的全力支持下,在嘉禾旗下成立了許氏兄弟電影公司。

他在嘉禾的第一部電影《鬼馬雙星》上映后十分火爆,創下香港電影的票房新紀錄,之后的《半斤八兩》《摩登保鏢》等片更是讓嘉禾在失去李小龍后站穩腳跟。

除了許冠文兄弟外,嘉禾還吸納了兩個非常重要的人物。

一個是洪金寶,從早年的武師到后來的動作指導,再到如今的演員和導演,一步一個腳印的洪金寶讓鄒文懷看到了他的實力。

1979年,洪金寶和他的洪家班成員全部被鄒文懷收入麾下,還在嘉禾的支持下成立了寶禾電影公司。

另一個就是成龍。

當時成龍和「義父」羅維鬧翻,進入自由市場,邵氏和嘉禾都爭先恐后要和成龍簽約。

兩家公司都開出了極具誠意的報價:

邵氏財大氣粗,一口氣給出了500萬港幣;

嘉禾給的要少一些,420萬港幣,但允許成龍自己成立子公司。

盡管不如邵氏給的多,但嘉禾的獨立制片人制度還是讓成龍非常心動,幾經考慮他選擇了嘉禾。

「文」有許氏兄弟的喜劇,「武」有洪金寶和成龍的功夫片,嘉禾終于迎來了自己的巔峰時期。

而多次選擇「錯誤選項」的邵氏公司,慢慢在電影方面失去了競爭力。

最終在1985年停產,賣掉了電影院線,轉入電視劇行業。

03、

新藝城的突圍與落幕

就在嘉禾日益壯大之時,由麥嘉、石天和黃百鳴創辦的新藝城電影公司,也在1980年宣告成立。

新藝城旗下同樣人才濟濟,除了成立公司的這三位大佬,徐克、施南生、吳宇森、曾志偉等都是新藝城的重要骨干。

在幾位大佬的強強合作下,《最佳拍檔》《英雄本色》《難兄難弟》《阿郎的故事》等電影接連問世,無論是票房成績還是影響力,幾乎能和嘉禾相抗衡。

但聯合創建的公司,總是不可避免地會遇到「話語權」的矛盾。

隨著新藝城的壯大,利益分攤、創作理念分歧等問題也越來越突出,公司內部逐漸分崩離析,終于在1990年宣布解散,存世僅有10年。

其中脫離新藝城的徐克加入了嘉禾,和李連杰合作了電影《黃飛鴻》斬獲近3000萬票房,在90年代初期掀起了武俠片的熱潮。

也是從《黃飛鴻》開始,李連杰在嘉禾拍了4部電影,憑借強大的市場號召力成為與成龍齊名的功夫明星。

但由于和嘉禾的合約事件,李連杰和經紀人羅大衛鬧翻,不久后他就離開嘉禾投奔向華強的永盛公司,后來自己又創立了正東公司。

04、

永盛與嘉禾之戰

永盛電影公司創辦于1987年,向華強和向華勝兄弟倆聯手打理。

由于在圈里的人脈很廣,永盛很快招攬到周潤發、周星馳、劉德華、王晶等大牌電影人,發展勢頭非常迅猛。

李連杰的加入更是為永盛吃了一顆定心丸,也拉開了90年代永盛和嘉禾,或者說周星馳和成龍的票房爭奪。

從《賭圣》開始,周星馳的《逃學威龍》《審死官》《唐伯虎點秋香》《喜劇之王》都曾拿下年度票房冠軍。

成龍也毫不示弱,《紅番區》《警察故事4》《一個好人》也讓他三次拿到年度票房冠軍的榮譽。

乍看起來,周星馳和成龍的影響力不分伯仲,也能用高票房不斷積攢人氣,是公司絕對的「聚寶盆」。

但實際情況是周星馳基本都是以小博大,影片成本都很低;

成龍對電影質量要求高,往往都是費時費錢的大場面,高昂的成本讓鄒文懷一度剝奪成龍的導演權,找陳嘉上、唐季禮、陳木勝代為執導。

但成龍電影的制作成本還是居高不下,慢慢地,嘉禾也陷入了「財務危機」。

2001年,最后一根稻草徹底落下。

這一年嘉禾籌拍《特務迷城》,本著「放手一搏」的心態,嘉禾拿出了壓箱底的2億港幣,全力支持成龍。

電影制作水準也很高,橫跨多國取景,各種飛車、爆炸大場面一個接一個,成龍本人也親自實拍了多個危險鏡頭。

最終票房雖然也到了1.59億港幣,但分賬完到手只能收回一部分,也就是說,嘉禾這一把,虧損了1.

5億元。

嘉禾自此元氣大傷,偏不巧這時又遇上了金融風暴,此后一蹶不振,5年只拍了2部電影。

05、

當年輝煌的四大公司只剩一家還在苦撐

從1997年香港回歸,特別是進入新世紀之后,不少香港電影人開始進軍內地,年過70的鄒文懷也越來越感覺力不從心。

2007年,獨木難支的鄒文懷把嘉禾賣給上海橙天娛樂控股有限公司,橙天的董事長伍克波出任嘉禾集團的主席,此后公司改名為橙天嘉禾。

另一邊邵氏自1985年停產電影后,又于2000年將700多部電影的永久版權,作價4億港幣,賣給馬來西亞的天映娛樂公司。

值得一提的是,該公司還專門斥資2億對電影進行了高清修復并發行。

所以如今我們能看到這麼多畫質清晰的邵氏電影,都是這家馬來西亞公司的功勞。

永盛電影一直還在。

2014年向華勝去世后,隸屬于中國星集團的永盛電影公司已經完全歸向華強管理,如今已經成為一個綜合性的娛樂公司。

但永盛在電影方面這幾年一直沒什麼起色,前幾年杜琪峰導演的《我的拳王男友》票房也只有2000多萬。

邵氏停產,新藝城解體,嘉禾被賣,唯一仍在支撐的永盛,影響力也大不如前。

看著當下香港電影仍是老面孔苦苦支撐,青黃不接的境況真的讓經歷過港片黃金時代的小編唏噓不已。

我們懷念的不僅是曾經香港電影的盛況,更是在懷念我們一去不復返的青春年少。

致敬香港電影的黃金年代。