周杰倫或許是過去二十年最接近「多元」這個定義的。他多元的創作樣貌會將你塑造成一個在音樂包容度上極高的人。從這個意義上,他往往能為聽者推開許多扇通往不同藝術風格之路的窗欞。

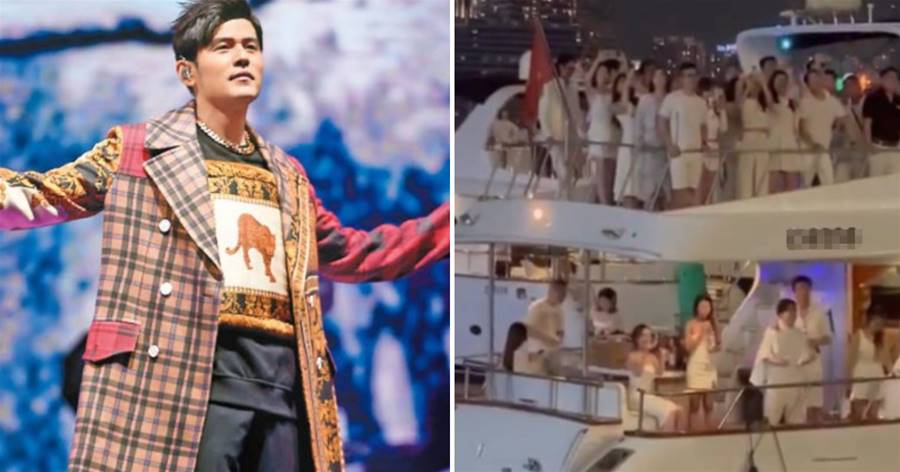

2021年8月25日,周杰倫在社交網絡上與歌迷進行了一次互動,「點贊達到20萬就放出新歌預告」被迅速實現,一段時長僅為25秒的純音樂MV毫無懸念登上熱搜。

這樣的場景在過去幾年反復上演,從兩首單曲《說好不哭》和《Mojito》連續刷新數字音樂銷售的線上銷售記錄,到粉絲「集體營業」、用時不到三天就登頂熱搜榜單,關于周杰倫的一切似乎都天然擁有獲得人們最多矚目和討論的理由。

當討論的熱度漸漸退去,人們才會驚詫于站在話題中央的這個歌者已經出道22載,距離上一張專輯發行也過去了五年。在一個潮流變化迅捷到目不暇接的年代,這樣「反常」的事實證明著:無論你是否喜愛周杰倫,都沒辦法改變他是二十一世紀華語流行音樂第一代言人的客觀地位。

甚至在很多專業音樂人看來,周杰倫是能在「專業水準、大眾知名度、商業價值轉化」三重評判維度上達到高度統一的最后一個歌手。

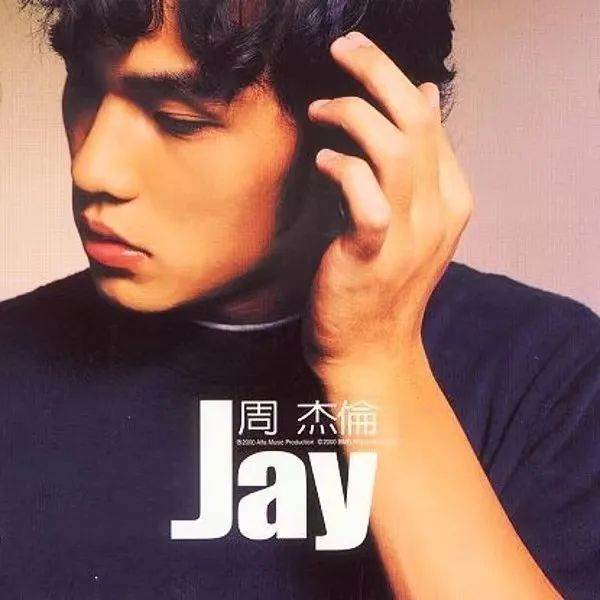

時光倒流回21年前,大概沒人能想到那個在《可愛女人》中以一聲無比戲謔搞怪的「嗚!」開啟首張專輯的「超新星」,竟然成為了一套綿延半個多世紀工業體系和價值標準的「終結者」。

美國音樂評論家亞歷克斯·羅斯在關于二十世紀音樂的論著《余下只有噪音》中談道:「我們永遠不必過分看重作品誕生時受眾的反饋,因為真正的杰作是像‘土星’般環繞著行星帶的,沒有足夠的時間去走出這個行星帶,就無法認清它的質量。」

盡管我們很難說此刻已經有了足夠的時間距離去評判周杰倫的藝術成就,但當互聯網的整體輿論已經從論壇時代言辭激烈的「周杰倫唱的那些能叫音樂麼?」變成了心平氣和的「周杰倫的音樂好在哪些方面?」,我們也不妨暫時離開大眾偶像、流行天王的光環,看看他的橫空出世究竟給華語樂壇帶來了什麼。

提到周杰倫的音樂創作,人們率先想到的概念應該是「R&B」。上世紀中葉,這個被直譯為「節奏布魯斯」的音樂類型陡然興起,憑借整體輕快的節奏基調和高度包容的多元色彩成為與搖滾樂并肩、引領歐美流行音樂潮流的風格范疇。

杜德偉、陶喆等歌手也在1990年代先后集中開掘R&B在中文歌曲中的可能性,但這種探索距離真正形成蔚然大觀的風潮還擁有技術上難以逾越的隔閡——任何一種以語言為依托的聲樂風格都必然受到特定語種發音習慣的內在制約,R&B及與之緊密關聯的嘻哈說唱都高度依賴于以英語、西班牙語為代表的印歐語系音節語義效率偏低、屈折語派生詞較多的特點,語句長短的不規律性和頭尾韻、重音切換上的高度自由恰是這種音樂誕生的土壤。與之相比,擁有明確四聲、去掉仄聲字、追求飽滿元音、「一字、一音、一義」的超高表達效率的漢語普通話,與R&B著實有些「水土不服」。

2000年初冬,隨著專輯《Jay》的問世,這種隔閡被周杰倫用一種無比奇特的方式顛覆。按照傳統學院派的藝術標準和受眾欣賞習慣,有唱詞的歌曲當然要讓聽眾聽清、易懂,可這個單眼皮年輕人卻我行我素、在10首歌曲中保持著始終如一的「咬字不清」,實在是冒天下之大不韙。

直到三年后已經如日中天的周杰倫才在采訪中正面回應外界的質疑:「我不能過多地把平仄考慮進去,否則就成了數來寶……我想做的其實是干脆把唱變成一件樂器」,證明了這種歌唱方式并不是極度隨意、不加克制地放大習慣和缺陷,而是一種自覺的選擇,它的實質是一種大膽的「擴容」。

不妨看兩個例子:在2004年問世的《我的地盤》中,周杰倫將「在我地盤這、你就得聽我的,把音樂收割、用聽覺找快樂」的尾音全部進行了兒化」,同時將其中的「盤、音樂、找」等字進行了明顯的元音弱化處理;在2001年的《上海一九四三》中,「說著一口吳儂軟語的姑娘緩緩走過外灘」漫長樂句的中段更是近乎哼唱般的模糊。

這種看似沒有道理的處理一旦與周杰倫筆下的旋律相貼合就會變得無比熨帖,前者機械般的同音往復和后者長線條「U」型的旋律弧線爬升都與歌詞本身發音的抑揚頓挫相矛盾,你只需嘗試把這兩句唱得足夠清楚,就不難發現在直觀聽感上的糟糕和拗口。

盡管周杰倫的創作和對于中文R&B提出的「解決方案」已經可以使他當之無愧成為流行音樂的重要開拓者,可他藝術成就的最大印證或許正在于另一個事實:「R&B歌手」只是周杰倫音樂創作諸多側面和身份中的一個。

從《彩虹》樸實無華的民謠彈唱、《逆鱗》迅捷剛猛的犀利饒舌,到《困獸之斗》對搖滾風格的純熟駕馭、《牛仔很忙》與美式鄉村音樂的深度融合,再到《迷迭香》和《水手怕水》分別對巴薩諾瓦和拉格泰姆獨有律動游戲般的運用,周杰倫的音樂實驗不斷拓展著寬度和深度,而且越到后期「純音樂」的比重越高、技術性越強。

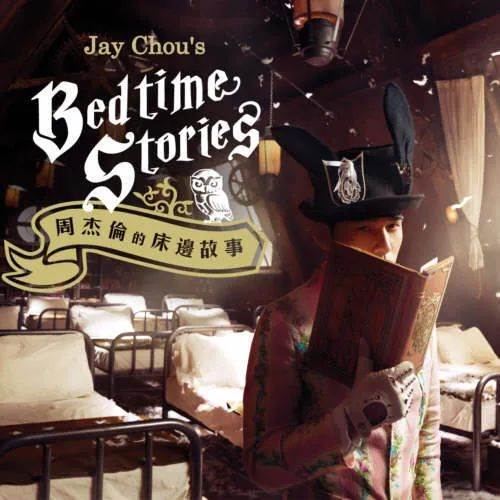

2016年推出的兩首歌曲《床邊故事》和《土耳其冰淇淋》,在音樂敘事的自由度、不斷引入新旋律時的無痕過渡、高度圓融的配器構建清晰層次等方面,令人對周杰倫面對音樂創作的嚴肅態度和不斷進步的能力感到嘆服。有趣的是,伴隨著這種進步的竟是輿論持續十多年的「周郎才盡」「缺少創新和驚喜」的聲音——沒辦法,公眾評判音樂作品的標準注定是游移和主觀的。

沒有任何一個音樂人能夠徹底實現對音樂多元風格的全面開掘和包容,但周杰倫或許是過去二十年最接近「多元」這個定義的。事實上,如果你是一位真正全方位周杰倫音樂的歌迷,他多元的創作樣貌會將你塑造成一個在音樂包容度上極高的人。

從這個意義上,他甚至不需要在每個領域都做到獨一無二的杰出,卻往往能為聽者推開許多扇通往不同藝術風格之路的窗欞。

對于公眾而言,周杰倫的個人標簽有著另一個不得不談的載體——中國風。從音樂角度上看,或許很難把《娘子》《雙節棍》《龍拳》和《東風破》《菊花台》《青花瓷》歸為一類,更難以想象它們能在收獲極高傳唱度的同時,仍能憑借卓爾不群的驚艷筆觸保持常聽常新的質量。

例如以不同尋常的小七和弦開啟的《娘子》在情感爆發點的「娘子我欠你太多」一句完全置于艱難的半音上行中,同時夸張的遠關系離調幾乎斷絕了聽者在KTV中大聲齊唱的可能性;重溫《雙節棍》間奏那段鋼琴獨白的出現,人們仍會有從高速推進的喧囂飛車瞬間墜入真空環境般的意外漂浮感受;聆聽《東風破》副歌旋律出現前那完全依托于五聲音階的短暫前奏,你會思索:一個比練習曲還要簡單的律動是怎樣變得如此迷人?

周杰倫這些天馬行空的音樂想象得以實現,確實要感謝命運賜予他一位名叫方文山的詞作者。

如果說《青花瓷》「天青色等煙雨,而我在等你;月色被打撈起,暈開了結局」般的盎然詩意還可以在其他優秀詞作者對仗工整的創作中覓得蹤影,那麼《愛在西元前》中連續列出「祭司、神殿、征戰、弓箭」四個意象從而徹底打破歌詞的固有節奏,以及《威廉古堡》《印第安老斑鳩》中奇特如詭異濾鏡般的畫面勾勒則只能是高手怪杰間的互出難題了。

在清麗雋永、瑰麗奇崛、質樸上口等多面特質之外,周杰倫的作品還保持著難能可貴的人文關懷,作為影響力巨大的青年偶像,他自覺地「過濾」掉歐美音樂潮流中對于暴力、暗黑美學的渲染和推崇,同時讓作品盡可能突破你情我愛的俗套范疇。

《止戰之殤》中那一句「孩子們眼中的希望是什麼形狀,是否醒來有面包當早餐、再喝碗熱湯」也許是華語歌壇面對恐怖主義和霸權侵襲交織的新世紀之初發出的最振聾發聵的聲音,《爸我回來了》站在青少年的視角控訴家庭暴力,《懦夫》像是一封[吸·毒]者的悔恨自白,《四面楚歌》與《超人不會飛》直面明星在高強度曝光前的困境與疲憊……

最受市場歡迎的歌手當然知道什麼樣的歌曲更容易成為爆款,可正如鮑勃·迪倫在寫給諾貝爾獎委員會的信中談到的:「我尊重自己所從事的行業,從不把它視作少年男女釋放荷爾蒙的輕浮口哨。」周杰倫選擇了一條更難的創作道路,也將自己的藝術提升到更高的段位。

說到這里,也許我們可以反觀一下如今的流行音樂世界距離十多年前發生了怎樣的變化。根據權威音樂雜志MusicWeek對于Billboard公告牌年度前100名流行金曲的數據統計,單首歌曲的創作者人數已經從2006年的平均3.52位上升到2016年的4.53位,而2020年度金曲前幾名的創作團隊(不含編曲)更是達到了兩位數。

與大眾熟知的好萊塢電影和美劇的創作流程類似,基于大數據算法的「團隊集體創作」在過去十年成為了主導全球流行音樂的全新模式,細化到誰來寫某一句旋律的方式正在讓音樂寫作徹底進入套路化的技術工種行列。

遺憾的是,擁有巨大流量的年輕華語音樂人大多被公司斥巨資推向這種「國際化」運作之中,與之對應的便是由于缺乏碧昂斯、阿黛爾等音樂巨星在創作中的主導話語權和藝術實踐能力而導致的大量缺乏辨識度、但「聽起來很主流、很歐美」的作品產出,風格多元、帶給受眾正向挑戰和智性愉悅的作品愈發稀少。

在這個令人失望的現實中回望周杰倫過去幾年在很多媒體平台表達的「我的目標是要讓全世界知道,中文歌才是最酷的,讓大家聽幾秒鐘就知道這是中國的音樂」,才會明白那其實絕不僅是一種宣誓民族自豪和文化自信的口號,而是寄盼中國的音樂人們真正發掘自己擅長的、帶有文化個性的道路進行耕耘,不要簡單照搬歐美音樂的技術手段和創作模式。

然而,正如盜版的巨大沖擊讓以滾石公司為代表的唱片行業與「四大天王」等金字招牌一夜之間黯然失色,全新的創作模式和互聯網平台追求的高速變現也將傳統唱片思維轉換成了一首首孤立的單曲,與之無奈相伴的則是步入不惑之年的周杰倫、孫燕姿、蔡依林留下的屬于大眾記憶時代的最后輝煌。

如果說鄧麗君的歌聲成為一代甚至幾代人難以忘懷的美好記憶,即客觀條件下可選擇的對象較少、關注度集中(當然這絕不影響作品本身的杰出),那麼千禧年前后出道的一批音樂人在數輪流行音樂熱潮過后的橫空出世,已經可以說是在「殘酷」的審美分眾中搶奪市場了——

作為這一代音樂人中的佼佼者,周杰倫與羅大佑、崔健等音樂前輩一樣,無論在他的音樂道路上有過怎樣的激烈爭論和立場交鋒,一種影響華語樂壇的嶄新風格和一批傳唱度極高的音樂作品誕生,這種成功背后是個人才華與受眾需求高度共振所達成的堅實邏輯,已經不再受個人好惡評判的影響了。

當下人氣最旺的明星是A還是B,本質上可能接近于一個大眾注意力的「零和游戲」——但區別就在于,火過之后留下了什麼樣的作品,它們是否可以做到在一個階段廣為傳播的同時記錄一個時代。不是通過無盡的贊美來締造「神話」,而是期盼著真正有說服力的新人走上神壇:或許這才是站在二十一世紀第三個十年開端的我們,面對著周杰倫這位截止到此刻最后一位帶有「全民偶像」色彩的音樂人,依然有那麼多話想要表達的真正原因。