現在的歌手怎麼一首情歌都沒唱,就連孩子都有了?

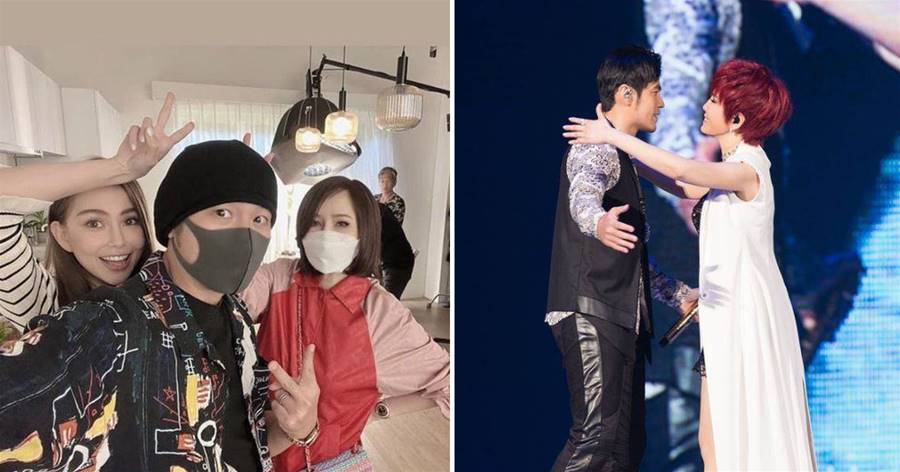

在被華晨宇和張碧晨非婚生子的系列巨瓜喂飽之后,二位歌手又給我們又帶來了一些新的疑惑。

在這組當紅歌唱表演藝術家的跌宕往事中,他們情感的起落,竟在自己的作品里毫無體現。

僅有的線索,還是鬧心網友們從另一位小天后鄧紫棋的「畫」里,挖出的一句「一點一滴化成雨『華晨宇』落下」,被追認為是寫給華晨宇昔日戀曲的諧音表白。

粉絲們對歌手作品中的心路,不可謂不關心。不過,當華晨宇的粉絲們將他填詞作品中的線索努力拼湊,看到的也盡是「孤獨巨嬰」、「多重人格」、「火星之子」的異類形象。

直到巨瓜落地之前,粉絲們還在說,等到他們魔王談戀愛了,才會寫情歌吧。

都說現在的流行音樂空洞、堆砌、程式化,好不容易有談戀愛這等真情實感的人間體驗,怎麼都不用來作為創作養分呢?

一段時間內,霉霉的作品就是一部她的個人情史

妳看大洋彼岸的霉霉,靠著豐富多樣、分分合合的情感經歷,形成了可持續的創作靈感,成為一代流行音樂的代表人物,這本是盡可以學習的西方經驗。

就是往回看,情歌也是華語樂壇的拿手好戲。21世紀初的時候,甚至因為每首流行歌都是情歌,而備受詬病。

怎麼到了這一代年輕人,就都不愛唱情歌了呢?

華語歌曲之所以一度情歌泛濫,正是因為情歌被認為是獲得大眾共鳴的捷徑。一句「我愛妳,就像老鼠愛大米」或者「我用盡一世將妳供養」就能榮登KTV榜首。但這種財富密碼卻正在被舍棄。

雖然徐佳瑩、林宥嘉、鄧紫棋等青年歌手仍有情歌產出,但嚴格來說,他們出道的時間也不算太短了。

作為藝術家本身,選擇自己想要表達、擅長表達的主題自然無可厚非。

但當情歌成為這代歌手共同繞開的「危險話題」時,背后一定有更廣泛的因素,正在深切影響著這個文化場域。

曾幾何時,情歌影響了人們對愛情的想象。

于是在本世紀初,「樂壇情歌泛濫」成為無論是誰,都能評上一嘴萬能指摘。

二十年過去了,當現實再次牽動起我們的真實情感時,腦中回響起的,還是當年帶著體溫的曲調。

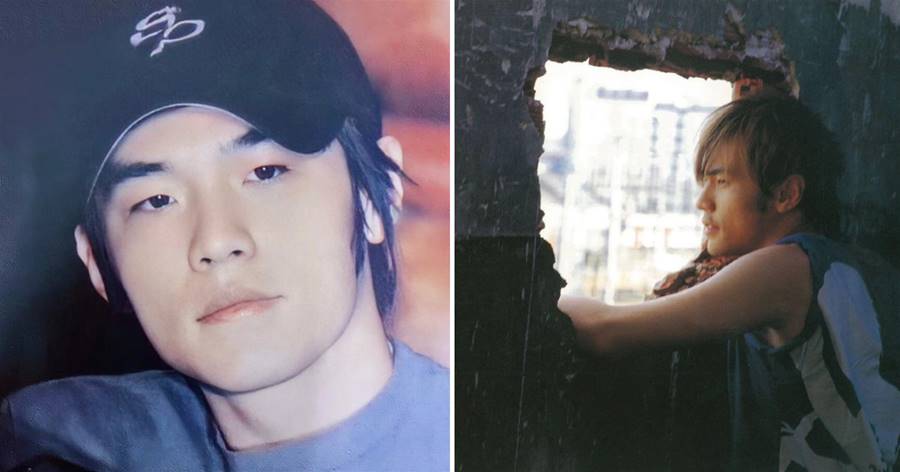

2000年的一首「勇氣」讓梁靜茹成為了情歌天后;2001年王力宏的「唯一」橫跨了KTV榜單和通俗音樂考試列表;2002年蕭亞軒宣布了自己「愛的主打歌」;2003年誕生了孫燕姿的「遇見」和劉若英的「原來妳也在這里」;2004年飛兒樂隊的「我們的愛」遇到了蔡依林的「愛情三十六計」和王心凌的「愛妳」,周杰倫的「七里香」傳遍了林俊杰的「江南」;2005年光良的「童話」和陳奕迅的「愛情轉移」提供了不同的愛情想象…

當代還有歌壇嗎?

情歌的旋律仿佛永遠留在了21世紀初,不論是單戀、失戀、癡戀,動心、關心、扎心,好像只有在那個年代,才能讓每個人都找到屬于自己的情歌。

然而當下,妳甚至無法概括,流行音樂市場上什麼情緒或主題的歌最受歡迎。

原來羅曼蒂克已經死了

情歌時代的巨頭們,周杰倫、潘瑋柏、王力宏、張震岳、蔡健雅、伍佰的常用詞匯中,「愛」都以絕對優勢獨占鰲頭;此外李健的歌詞中「永遠」和「愛」受到更多偏愛,徐佳瑩的最愛是「翻滾」、「愛」和「寶貝」。

但在相對新生代的歌手中,陳粒最重視的是「世界」、「快樂」和「家人」,李榮浩的愛用詞是「太」和「后羿」,毛不易選擇了「我會」、「慢慢」和「有錢」…觸及的詞匯顯得隨機和分散,愛的主題即便還在,也在被慢慢隱去。

如果說創作歌手的風格化追求讓他們放棄了對愛情的集中描寫,仍是情理之中的事,那麼大量商業化歌曲對描繪真情實感的主動繞行,則坐實了情歌「瀕死」的現狀。

簡單瀏覽騰訊QQ音樂的2020國語流行TOP20,就會發現真正歌手發片的歌曲占比不過三分之一,其余位置均被影商業合作歌曲和抖音神曲強勢占領。

影視綜藝OST漸漸成了歌手們的重要業務范圍,然而這些本該進一步渲染情感的音樂武器,卻處處顯得尷尬而無情。

情歌沒落的另一個印證就是,這個時代不會有新的情歌王子和情歌天后了。曾幾何時,這是一擊即中的造星定位。

最為深入人心的情歌王子張信哲,在服完兵役回歸樂壇的時候,也經歷了定位尷尬的時期。與此同時,李宗盛作詞的「愛如潮水」則因為展露了男性柔軟的一面,風險較大,而被一直壓在箱底。

因此,當李宗盛最終選擇把這首顛覆主流男歌手「有淚不輕彈」形象的細膩作品,交給26歲的張信哲,打造癡情柔軟的傷心男人形象時,這是一場名副其實的賭局。

滾石、李宗盛和張信哲提供了一種大家羞于表達的或是自我感動時的自己,他們賭的是飽滿真情的沖擊力,賭的是聽眾的敞開心扉。

在那個年代,他們賭贏了。情歌王子的定位也被后人不斷復制。

然而現在,不論是歌手、詞曲作者還是投資人,都早已拋棄了這種路徑。

甚至,歌手們由作品建構起來的自我形象,也在不斷地「去性別化」。

大家會形容周深「一個人就是一個唱詩班」,空靈飄渺的歌聲從大魚唱到鯨落,其實唱的都是被投射的「我」;毛不易則更像是一個講述者,故事中的情感沖突再激烈,他的形象也永遠疏離而克制…

與同時肩負和歌迷「談戀愛」任務的上一代歌手相比,他們怎麼看,都不會是對著妳唱情歌的人,甚至還會堅定地否認所謂「女友粉」的存在。

歌手的形象和作品主題的變化,代表的是市場的選擇,也是作為受眾的我們,現實生活的倒影。

在原子化的現代社會中,每個「我」都被無限放大。年輕的人們更多地看到的是兩個「我」之間的摩擦而不是聯結。如果愛情神話已經打動不了我們,那就更無需在情歌中寄托。

「2020青年『理想愛情』調查報告」就顯示,95后、00后對待親密關系的態度已經與前輩們有了明顯的差異。

相對來說,00后對傳統愛情和婚姻模式沒有什麼信心,但對「和紙片人談戀愛」、「追星戀愛」、「開放式關系」等新型關系有了更包容的心態。

一位網友就說,福報生活已經夠苦了,沒必要再在愛情里受虐了。

乍看之下,情歌不再壟斷音樂市場,不見得是徹頭徹尾的壞事。如果其他更小眾的歌曲題材能因此獲得生長空間,必將最終促進音樂市場和我們內心世界的多元繁茂。

但反過來說,如果連最普世的情歌故事都說不好了,我們也很難想象,這樣的華語樂壇所映照著的年輕人,真正生活在一個更加充盈的年代。